消化管除染は本当に必要か?

急性中毒症例への初療において、消化管除染(gut decontamination)は長年「まずやるべき処置」とされてきました。しかし、実臨床において胃洗浄や活性炭の使用頻度は減少しており、その有効性や適応の見直しが進んでいます。つい最近British Journal of Clinical Pharmacologyに掲載されたレビュー論文が出ましたので、そちらを踏まえて、要点を整理し、今後の中毒診療の臨床判断に使える情報を提供したいと思います1。

一般の方に向けて胃洗浄について解説したこちらの記事もご参照ください

歴史と現在地:RCTは1本しかない

現在でこそ様々な薬も農薬も化学薬品も安全性に注意して作られるようになっていますが、以前はかなり危険があり、さまざまな毒物による死亡事例も今よりもずっとたくさんありました。魔法のように何にでも聞く治療薬がないかさまざま検討されるなかで、活性炭は1800年はじめから用いられています。活性炭の有効性を示すために、研究者自身が毒物と活性炭を飲んでその効果を証明したという逸話も残されています。2ヘリコバクター・ピロリを自分で飲んで胃炎を起こしたノーベル賞を取った研究者の話は有名ですが、こんな昔から研究者は自分の体を呈して研究成果を示していたのだと考えるとなかなか驚きの話です。このように消化管除染は歴史ある治療ではありますが、臨床的有効性を示したRCTは実質的に1本しかなく3、他は動物実験、ボランティアスタディ、ケースシリーズといった限られたエビデンスに基づいています。現行のガイドラインはそのような質の限られたエビデンスの積み重ねに基づいており、治療介入の判断には個々の症例の臨床的背景に即した柔軟な対応が求められます。

消化管除染は実際には必要なのか?

AACTとEAPCCTのポジションステートメントが発表されてから約30年が経ちますが、臨床現場では必ずしも受け入れられておらず、胃洗浄や活性炭の投与が多くの症例で行われているのが現状です。

ただ実際にそれらの処置が必要な症例はかなり限られており、その原因として、

- 多くの症例で致死量に達していない

- 来院時点ですでに吸収が進んでいる

- 禁忌(意識障害、腐食性物質など)を有する といった理由で、除染のベネフィットがリスクを上回らないケースが大多数であることが挙げられます。

ここからそれぞれの消化管除染についてどのような場面で適応になるかみていきます。

胃洗浄:適応は極めて限定的

胃洗浄が有効となるのは、

- 生命に関わる中毒

- 摂取後あまり時間が経っていない(胃内容物が残っていると推定) 場合

に限られます。下記の通りかなり太いチューブで洗浄し、挿管管理も必要となるので、安易に適応するような処置ではありません。命に関わるような重症の中毒に限られるほか、胃洗浄という特質上まだ胃の中に毒がのこっていなければ効果がありません。

同時に他の治療が有効化どうかというのも考える必要があります。

*有効な拮抗薬がある場合には行わないことが多い:オピオイド、アセトアミノフェン、サリチル酸など

*活性炭によく吸着される場合も行わないことが多い。例外的に服用した量が多い場合には胃洗浄することも(活性炭50gで吸着できる薬毒物の量は5g程度で不足するような中毒も多い)

具体的には、成人では32〜36Frの太径チューブ、小児では22〜28Frのチューブを用い、通常250〜500mL(小児では15mL/kg)の温水を分割して注入・吸引します。小児の場合にはできたら生食がよいです。処置中は左側臥位とし、幽門を上に向けて胃内容物が腸へ流れにくくします。

上記のような太さのチューブでなければ胃洗浄しても錠剤を回収するのは難しいのが実際ですが、32〜36Frのチューブは約2cm程度の太さがあり、意識清明な方にはまず実施が困難です。そのため胃洗浄は通常、気道を確保している症例に限定されます、胃洗浄のためだけに挿管するのは極めて稀なケース(例:早期のコルヒチン中毒など)に限られます。

活性炭:主役ではあるが万能ではない

活性炭は現在でも最もよく使用される消化管除染手段です。とはいえ、

- 鉄、リチウム、鉛などは吸着されない

- メトホルミンなどは吸着率が低い

- サリチル酸やアセトアミノフェンなどは吸着されるが、中毒量になった場合の服用量が多く標準量(50−100g)では吸着に不十分(一般に薬物の10倍の活性炭が必要とされる)

といった制約も多い。

活性炭投与には

・活性炭単回投与(SDAC:Single Dose Activated Charcoal)

・活性炭追加投与(ADAC:Additional Dose Activated Charcoal)

・活性炭複数回投与(MDAC:Multiple Dose Activated Charcoal)

の3種類があります。なお、MDACは除染というよりは腸肝循環をする薬剤を腸管で捕まえて便中に排泄するという排泄促進(腸管透析:gut dialysis)の意味合いが強くなります。

多くはSDAC活性炭単回投与でいいのですが、薬物の量が多く必要な活性炭が多い場合や、徐放剤などで継続した吸収が予想される場合などに行います。ADACはサリチル酸などがよい適応になることが多いです。

活性炭は覚醒している患者に自発的に内服してもらうのが基本ですが、拒否する患者や、気道保護ができない症例には強制的な投与は行いません。無理に投与すると誤嚥性肺炎のリスクが高まります。投与後の便秘、嘔吐、腹満、稀な腸閉塞の報告もあり、過量投与や反復投与では慎重な経過観察が必要です。

腸洗浄:鉄・リチウム・ボディパッカーに

腸洗浄(whole-bowel irrigation)は、

・活性炭が無効な物質(鉄、リチウム)

・幽門を通過してしまった場合

・リスクの高い徐放錠の中毒

・胃洗浄のチューブを通らないもの(薬物のパックなど)

に用いられます。ポリエチレングリコール(PEG)製剤を1〜2L/h(小児では0.5〜1L/h)投与し、直腸排液が透明になるまで継続します。

この手技は看護ケアを含む施設的なリソースを大きく必要とし、しばしば嘔気や腹部不快感を伴います。体力の乏しい高齢者や腸閉塞リスクのある症例では実施が難しいこともあります。また有効性を示したエビデンスは胃洗浄と同様にほとんどないのが実情です。

1時間の壁は崩れた

胃洗浄の根拠として語られる「1時間以内」ルールは、1980年代の研究に基づいたものです。さまざまな中毒の患者を奇数日と偶数日で活性炭以外に胃洗浄する群と胃洗浄しない群に分けて、その有効性を調べたものになりますが、そのアウトカムである臨床的改善には厳密な定義がなく、アウトカムの評価が不十分に感じられます。4,5また、1時間以内というサブグループのなかでのみ治療効果に差がありそうということから1時間以内という数字が生まれてきています。しかしながら、この「1時間胃内」という概念が独り歩きして、いつの間にか1時間以内でなければ胃洗浄のみならず活性炭も含めてすべての消化管除染は適応にならないという風潮が広がっています。

しかし、かつての「除染は1時間以内」というドグマは、最新の薬物動態研究や内視鏡観察によって再考を迫られています。Xa阻害薬(アピキサバン、リバーロキサバン)では6〜8時間後でも活性炭の効果が認められたという報告もあります。6,7抗うつ薬の治療に活性炭を投与したらQT延長のリスクが低下したという報告では活性炭は多くの場合1時間以上経ってから投与されていました8,9。アセトアミノフェンの大量中毒(50g程度)の場合には4時間以内に活性炭を投与された患者ではアセトアミノフェンの血中濃度が低くなり、肝毒性が出にくかったという研究もあります10。中毒の患者さんの胃の中を内視鏡で覗いてみたら1時間を過ぎていてもかなりの症例で薬剤が胃の中に残っていたという報告もある11ほか、薬剤が胃を通過するのに薬物中毒時には通常よりも多くの時間を要するということも報告されています12。これらのことから除染の判断は「時間」よりも「毒物の性質と残存量」に基づいて行うべきです。

とはいえ、1時間以上経っていても胃洗浄がなんらかの効果をもたらすというデータは出ていません。消化管除染の中でかろうじて1時間を超えての有効性といういみで若干のデータがあるのは活性炭になります。最近のオーストラリアのガイドラインでは通常の場合活性炭投与は2時間以内、徐放錠などであれば4時間以内ならOKとされています。

まとめ:適応を見極めた除染を

最終的に、ほとんどの中毒患者は除染を必要としません。標準的な気道管理、循環動態のサポート、解毒薬の使用、そして支持療法だけで良好な転帰が得られます。しかし、適切なタイミングで適切な症例に除染を行えば、重症化のリスクを下げる可能性もあります。

中毒の重篤さ、禁忌の有無、胃の中に残っている可能性、活性炭に吸着されるかなどを評価して、適切な消化管除染の方法を選ぶ必要があります。

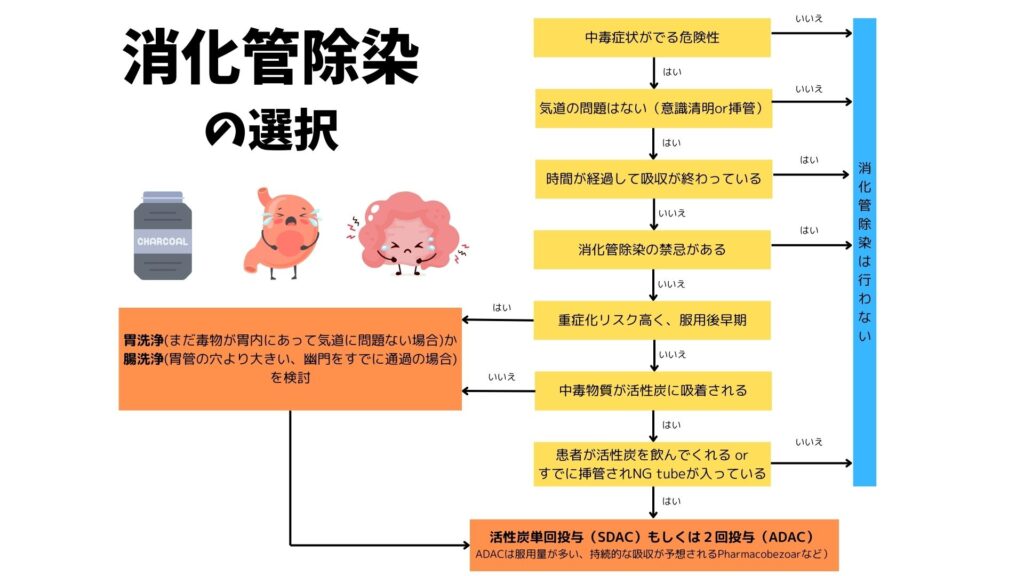

消化管除染の選択についてフロー図

消化管除染の選択についてこちらの図にまとめましたので参考にしていただけたら

Gut decontamination in the poisoned patient. Br J Clin Pharmacol. 2025 Mar;91(3):595-603. を改変

参考文献

1. Gut decontamination in the poisoned patient – Gosselin – 2025 – British Journal of Clinical Pharmacology – Wiley Online Library. Accessed March 21, 2025. https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcp.16379

2. Rand BH. On Animal Charcoal as an Antidote. Med Exam (Phila). 1848;4(45):528-533.

3. de Silva H, Fonseka M, Pathmeswaran A, et al. Multiple-dose activated charcoal for treatment of yellow oleander poisoning: a single-blind, randomised, placebo-controlled trial. The Lancet. 2003;361(9373):1935-1938. doi:10.1016/S0140-6736(03)13581-7

4. Pond SM, Lewis-Driver DJ, Williams GM, Green AC, Stevenson NW. Gastric emptying in acute overdose: a prospective randomised controlled trial. Med J Aust. 1995;163(7):345-349. doi:10.5694/j.1326-5377.1995.tb124625.x

5. Kulig K, David BO, Cantrill SV, Rosen P, Rumack BH. Management of acutely poisoned patients without gastric emptying. Annals of Emergency Medicine. 1985;14(6):562-567. doi:10.1016/S0196-0644(85)80780-0

6. Ollier E, Hodin S, Lanoiselée J, et al. Effect of Activated Charcoal on Rivaroxaban Complex Absorption. Clin Pharmacokinet. 2017;56(7):793-801. doi:10.1007/s40262-016-0485-1

7. Wang X, Mondal S, Wang J, et al. Effect of Activated Charcoal on Apixaban Pharmacokinetics in Healthy Subjects. Am J Cardiovasc Drugs. 2014;14(2):147-154. doi:10.1007/s40256-013-0055-y

8. van Gorp F, Duffull S, Hackett LP, Isbister GK. Population pharmacokinetics and pharmacodynamics of escitalopram in overdose and the effect of activated charcoal. Br J Clin Pharmacol. 2012;73(3):402-410. doi:10.1111/j.1365-2125.2011.04091.x

9. Friberg LE, Isbister GK, Duffull SB. Pharmacokinetic–pharmacodynamic modelling of QT interval prolongation following citalopram overdoses. Br J Clin Pharmacol. 2006;61(2):177-190. doi:10.1111/j.1365-2125.2005.02546.x

10. Chiew AL, Isbister GK, Kirby KA, Page CB, Chan BSH, Buckley NA. Massive paracetamol overdose: an observational study of the effect of activated charcoal and increased acetylcysteine dose (ATOM-2). Clinical Toxicology. 2017;55(10):1055-1065. doi:10.1080/15563650.2017.1334915

11. Miyauchi M, Hayashida M, Yokota H. Evaluation of residual toxic substances in the stomach using upper gastrointestinal endoscopy for management of patients with oral drug overdose on admission: a prospective, observational study. Medicine (Baltimore). 2015;94(4):e463. doi:10.1097/MD.0000000000000463

12. Bk A, Md M, A A, S I, A E. Prolonged gastric emptying half-time and gastric hypomotility after drug overdose. The American journal of emergency medicine. 2004;22(7). doi:10.1016/j.ajem.2004.08.017